イタチの歯の特徴とは?【犬歯が発達し鋭い】肉食性の証拠であり、獲物を効率的に捕らえる鍵となる

【この記事に書かれてあること】

イタチの歯って、どんな特徴があるのか気になりませんか?- イタチの歯は全部で34本、肉食獣の特徴を持つ

- 犬歯が約1cmと長く発達し、獲物を確実に仕留める

- 歯の配列は上顎16本、下顎18本と特徴的

- 歯は獲物の捕獲、食事、自己防衛に重要な役割

- イタチの歯の特徴を知ることで効果的な対策が可能に

実は、イタチの歯は驚くほど発達していて、その生態を知る重要な手がかりなんです。

鋭い犬歯から、効率的な咀嚼を可能にする臼歯まで、イタチの口の中は小さな驚きでいっぱい。

でも、その特徴を知ることは、イタチ対策にも役立つんです。

「えっ、歯を知って対策?」と思うかもしれません。

でも、イタチの歯の秘密を知れば、あなたの家を守る方法が見えてくるかもしれません。

さあ、イタチの歯の世界をのぞいてみましょう!

【もくじ】

イタチの歯の特徴と構造

イタチの歯は全部で34本!「肉食獣」の特徴

イタチの歯は全部で34本あり、肉食獣の特徴をしっかり備えています。イタチの口の中をのぞいてみると、まるで小さな肉食恐竜の歯並びのようです。

「えっ、こんなに鋭い歯がびっしり並んでいるの?」と驚くかもしれません。

イタチの歯の構成は、次のようになっています。

- 切歯:12本(上下6本ずつ)

- 犬歯:4本(上下2本ずつ)

- 小臼歯:12本(上顎6本、下顎6本)

- 大臼歯:6本(上顎2本、下顎4本)

特に、発達した犬歯と鋭い臼歯が目立ちます。

「わー、まるで小さなナイフが並んでいるみたい!」と思わず声が出てしまうほどです。

イタチの歯の特徴は、その食生活と密接に関係しています。

主に小動物を捕食するイタチにとって、これらの歯は重要な道具なんです。

鋭い歯で獲物をしっかりと捕らえ、素早く仕留めることができるのです。

イタチの歯を知ることで、その生態をより深く理解できます。

「なるほど、こんな歯を持っているからこそ、あんなに素早く獲物を捕まえられるんだ」と、イタチの能力の秘密に気づくことができるでしょう。

犬歯は長さ約1cm!「鋭い針」のような形状

イタチの犬歯は、その体の大きさに比べて驚くほど長く、約1cmもあります。まるで鋭い針のような形状をしているんです。

「えっ、たった30cmほどの体に1cmもの犬歯?」と驚く方も多いでしょう。

そう、イタチの犬歯は体の大きさの割に非常に発達しているんです。

この長い犬歯は、イタチの生存戦略にとって欠かせない武器なんです。

イタチの犬歯の特徴は次のとおりです。

- 長さ:約1cm

- 形状:細長く、先端が鋭く尖っている

- 湾曲:わずかに内側に曲がっている

- 色:白色で光沢がある

- 硬度:非常に硬く、獲物の皮膚や骨を貫通できる

「ギザギザしてる〜!」と思わず身震いしてしまうかもしれません。

イタチの犬歯がこれほど発達しているのは、獲物を素早く確実に仕留めるためです。

細長く鋭い形状は、獲物の急所を狙いやすく、一撃で致命傷を与えることができます。

また、わずかに内側に湾曲していることで、一度噛みついたら離れにくくなっているんです。

この犬歯の特徴を知ることで、イタチの生態をより深く理解できます。

「そうか、だからイタチはあんなに効率よく狩りができるんだ」と、その狩猟能力の秘密に気づくことができるでしょう。

イタチの歯の配列「上下で数が違う」驚きの理由

イタチの歯の配列には、実は驚くべき特徴があります。なんと、上顎と下顎で歯の数が違うんです!

上顎には16本、下顎には18本の歯が並んでいます。

「えっ、上下で歯の数が違うの?」と驚く方も多いでしょう。

そう、イタチの歯の配列は、その生態に合わせて絶妙に設計されているんです。

イタチの歯の配列を詳しく見てみましょう。

- 上顎:切歯6本、犬歯2本、小臼歯6本、大臼歯2本

- 下顎:切歯6本、犬歯2本、小臼歯6本、大臼歯4本

下顎の方が大臼歯が2本多いんです。

「なんでこんな変な配列になってるの?」と不思議に思うかもしれません。

実は、この配列には重要な意味があるんです。

下顎の大臼歯が多いことで、より効率的に食べ物を噛み砕くことができます。

イタチは主に小動物を捕食しますが、その際に骨ごと丸呑みすることも多いんです。

この独特の歯の配列が、そんなイタチの食生活をサポートしているわけです。

さらに、上下の歯がぴったり噛み合うことで、獲物をしっかりと捕らえることができます。

「まるで精密機械みたい!」と感心してしまうほどの完璧な設計なんです。

この独特の歯の配列を知ることで、イタチの生態をより深く理解できます。

「なるほど、こんな歯の並びだからこそ、あんなに効率よく食事ができるんだ」と、イタチの生存戦略の秘密に気づくことができるでしょう。

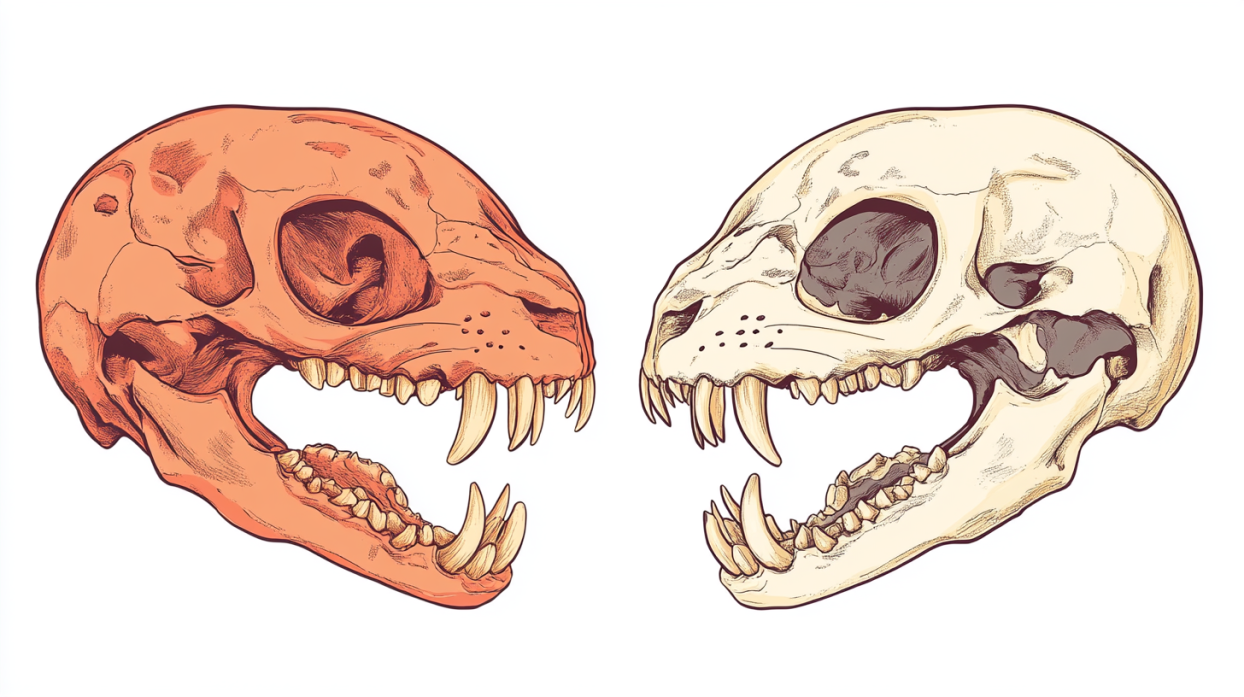

イタチvs猫!歯の特徴「5つの違い」を比較

イタチと猫、どちらも小型の肉食動物ですが、その歯には大きな違いがあります。両者の歯を比較すると、イタチの特徴がより鮮明に浮かび上がってきます。

「えっ、イタチと猫って歯が違うの?」と驚く方も多いでしょう。

そう、見た目は似ているようで、実は大きな違いがあるんです。

イタチと猫の歯の違いを5つ挙げてみましょう。

- 歯の数:イタチは34本、猫は30本

- 犬歯の形状:イタチはより細長く鋭い

- 臼歯の形:イタチの方が鋭く、肉を裂くのに適している

- 歯の配列:イタチは上下で歯の数が異なる

- 歯の大きさ:体の大きさに比べ、イタチの方が歯が大きい

特に注目したいのは犬歯の形状です。

イタチの犬歯は猫よりも細長く、まるで針のよう。

これは、小動物を素早く確実に仕留めるのに適しています。

一方、猫の犬歯はやや太めで、より大きな獲物を捕らえるのに向いています。

また、臼歯の形状も大きく異なります。

イタチの臼歯はより鋭く、肉を裂くのに適しています。

猫の臼歯は、やや平らで噛み砕く機能が強いんです。

この違いは、両者の食生活の違いを反映しています。

イタチはより小さな獲物を好み、骨ごと丸呑みすることも。

一方、猫はやや大きめの獲物を好み、肉をじっくり噛み砕いて食べる傾向があるんです。

「なるほど、歯を見れば動物の生態がわかるんだね」と、新しい発見があったのではないでしょうか。

家屋侵入時の「歯の活用法」に要注意!

イタチが家屋に侵入する際、その鋭い歯が思わぬ被害をもたらすことがあります。イタチの歯は、家屋侵入の強力な武器となってしまうんです。

「えっ、イタチの歯が家に被害を?」と驚く方も多いでしょう。

そう、イタチの歯は家屋侵入時に様々な問題を引き起こす可能性があるんです。

イタチが家屋侵入時に歯を使う主な方法は次のとおりです。

- 木材を噛み砕いて侵入口を作る

- 電線やケーブルを噛み切る

- 配管を噛んで穴を開ける

- 断熱材を噛み砕いて巣材にする

- 食品パッケージを破って中身を食べる

特に注意が必要なのは、電線やケーブルを噛み切る行為です。

これは火災の原因になる可能性があり、非常に危険です。

また、配管を噛んで穴を開けると、水漏れの原因になってしまいます。

イタチの歯は、その鋭さと強さゆえに、家屋のさまざまな部分に被害を与える可能性があるんです。

「まるで小さな工具箱を持ち歩いているみたい」と思えるほど、イタチの歯は多機能なんです。

この家屋侵入時の歯の使い方を知ることで、より効果的な対策を立てることができます。

例えば、侵入されやすい場所に金属板を設置したり、電線をかじられにくい素材でカバーしたりすることが有効です。

「そうか、イタチの歯の特徴を知れば、家を守る方法も見えてくるんだね」と、新たな視点を得ることができるでしょう。

イタチの歯の力を侮ってはいけません。

適切な対策を講じることが、家屋を守る鍵となるのです。

イタチの歯が果たす重要な役割

獲物を仕留める「致命的な武器」としての機能

イタチの歯、特に犬歯は、獲物を仕留める致命的な武器として機能します。イタチの犬歯は、まるで小さな剣のよう。

「ピシッ」という音とともに、獲物の急所を一瞬で貫いてしまうんです。

その鋭さときたら、まるで針のようです。

イタチの犬歯が獲物を仕留める際の特徴は、次のとおりです。

- 長さ約1cmの鋭い犬歯が獲物の急所を狙う

- 素早い動きで獲物の首や喉を狙う

- 犬歯のわずかな湾曲が、獲物を離しにくくする

- 強力な顎の力で、一気に致命傷を与える

そうなんです。

イタチの歯は、何百万年もの進化の結果、完璧な狩猟用の道具として磨き上げられてきたんです。

例えば、イタチが小さなネズミを捕まえる場面を想像してみてください。

イタチはすばやく近づき、ピタッと獲物に飛びかかります。

そして、鋭い犬歯でネズミの首筋をピシッと噛みます。

その瞬間、ネズミの運命は決まってしまうんです。

「あっという間だなぁ…」と、その素早さに目を見張ってしまいますね。

この致命的な武器としての機能は、イタチの生存にとって欠かせません。

効率よく獲物を仕留めることで、エネルギーを節約し、生き延びる確率を高めているんです。

自然界の厳しい生存競争の中で、イタチの歯は重要な役割を果たしているんです。

食事の際の「効率的な咀嚼」を可能にする構造

イタチの歯は、獲物を仕留めるだけでなく、効率的な咀嚼を可能にする絶妙な構造を持っています。まるで精巧な食事用の道具セットのように、イタチの口の中には様々な形状の歯が並んでいるんです。

「へぇ、こんなに機能的なんだ!」と驚くかもしれませんね。

イタチの歯の咀嚼機能を詳しく見てみましょう。

- 鋭い切歯:食べ物を小さく切り分ける

- 尖った犬歯:大きな食べ物をちぎる

- 鋭利な小臼歯:肉をさらに細かく裂く

- 平らな大臼歯:食べ物を押しつぶす

例えば、イタチがネズミを食べる様子を想像してみてください。

まず、鋭い犬歯でネズミの体をガブリとちぎります。

次に、小臼歯で肉をジョキジョキと細かく裂きます。

最後に大臼歯でグシャグシャと骨ごと押しつぶして、栄養たっぷりの食事の完成です。

「うわぁ、まるで小さな料理人みたい!」と感心してしまいますね。

そうなんです。

イタチの歯は、まさに自然が生み出した究極の食事道具なんです。

この効率的な咀嚼構造のおかげで、イタチは短時間で十分な栄養を摂取できます。

野生での生存において、これは非常に重要なんです。

「食事の時間が短いと、敵に襲われる危険も減るもんね」と納得できますよね。

イタチの歯の構造は、まさに自然の叡智の結晶。

効率的な咀嚼を可能にすることで、イタチの生存に大きく貢献しているんです。

イタチの生存戦略「歯が担う3つの重要機能」

イタチの歯は、その生存戦略において3つの重要な機能を担っています。まるで、イタチの生きる力の源泉とも言えるんです。

「えっ、歯ってそんなに大切なの?」と思われるかもしれません。

ええ、イタチにとって歯は単なる体の一部ではなく、生きるための必須ツールなんです。

イタチの歯が担う3つの重要機能を見てみましょう。

- 獲物の捕獲:鋭い犬歯で素早く致命傷を与える

- 効率的な食事:様々な形状の歯で食べ物を細かく砕く

- 自己防衛:鋭い歯で敵を威嚇し、身を守る

イタチの鋭い犬歯は、小動物を一瞬で仕留める武器です。

「ピシッ」という音とともに、獲物の命運が尽きるんです。

次に、効率的な食事。

イタチの歯は、まるで精巧な食事用道具セット。

切歯で切り分け、犬歯でちぎり、臼歯で砕く。

「グシャグシャ、ジョキジョキ」と、獲物を余すところなく食べ尽くします。

そして、自己防衛。

イタチは歯を見せて「ガルル…」と唸り、敵を威嚇します。

「うわっ、怖い!」と、敵も思わず後ずさりしてしまうかもしれません。

これらの機能は、イタチの生存にとって欠かせません。

例えば、歯を失ったイタチを想像してみてください。

獲物を捕まえられず、食事も十分にできず、敵から身を守ることもできない。

「そりゃあ、生きていくのが難しいよね…」と、歯の重要性がよくわかりますね。

イタチの歯は、まさに生存の要。

この3つの重要機能を担うことで、厳しい自然界でイタチが生き抜くための強力な武器となっているんです。

イタチの歯vs爪!「狩猟時の使い分け」に注目

イタチは狩猟の際、歯と爪を巧みに使い分けています。まるで、熟練の武道家が技を繰り出すかのように、状況に応じて最適な「武器」を選択するんです。

「へぇ、歯と爪って使い方が違うの?」と思われるかもしれませんね。

そうなんです。

イタチは、獲物の種類や状況によって、歯と爪を絶妙に使い分けているんです。

イタチの歯と爪の使い分けを見てみましょう。

- 歯の役割:獲物を噛みつき固定、致命傷を与える

- 爪の役割:獲物を捕まえる、地面を掘る

- 小型獲物の場合:主に歯を使用

- 大型獲物の場合:爪で捕まえ、歯で仕留める

- 地中の獲物の場合:爪で掘り出し、歯で捕獲

イタチはすばやく近づき、鋭い歯でネズミの首筋に噛みつきます。

「ガブッ」という音とともに、ネズミの運命は決まってしまいます。

一方、イタチがウサギのような少し大きな獲物を狙う場合は違います。

まず爪でウサギの後ろ足を引っかき、動きを止めます。

そして素早く首元に噛みつき、仕留めるんです。

「うわぁ、まるで作戦を立てているみたい!」と感心してしまいますね。

地中にいるミミズやモグラを狙う時は、まず鋭い爪で地面をカリカリと掘ります。

獲物を見つけたら、今度は歯を使って素早く捕まえるんです。

このように、イタチは歯と爪を絶妙に使い分けることで、様々な獲物を効率よく捕獲しています。

「なるほど、状況に応じて使い分けているんだね」と、イタチの賢さに驚かされますね。

イタチの歯と爪の使い分けは、まさに自然界での生存術。

この巧みな狩猟技術が、イタチを成功した捕食者たらしめているんです。

イタチの歯から学ぶ効果的な対策法

イタチの歯が苦手な「硬い素材」で侵入口をふさぐ!

イタチの歯は鋭いですが、硬い素材には歯が立ちません。この特徴を利用して、侵入口を効果的にふさぐことができます。

「え?イタチの歯って何でも噛み切れるんじゃないの?」と思われるかもしれません。

でも、実はそうでもないんです。

イタチの歯は確かに鋭いですが、硬い素材には苦手意識があるんです。

イタチの歯が苦手な硬い素材には、次のようなものがあります。

- 金属板(ステンレスやアルミニウムなど)

- 硬質プラスチック

- セメント

- 石材

- 厚手の木材

例えば、屋根裏への侵入口が見つかったら、金属板で覆ってみましょう。

イタチは「カリカリ…ガリガリ…」と試すかもしれませんが、すぐに諦めてしまいます。

「ちぇっ、この家は固すぎるぜ!」とイタチが言っているのが聞こえてきそうですね。

硬い素材を使う際は、隙間なくしっかりと固定することが大切です。

小さな隙間でもイタチは「よーし、ここから攻めるぞ!」と狙ってくるので要注意です。

この方法を使えば、イタチの侵入を効果的に防ぐことができます。

「よし、これでうちは要塞だ!」と、安心して過ごせるようになりますよ。

歯が届かない「高所」に餌や小動物を保管

イタチの歯は鋭いですが、届かない場所には無力です。高所に餌や小動物を保管することで、イタチの被害を防ぐことができます。

「え?イタチってそんなに高いところまで来ないの?」と思われるかもしれません。

確かに、イタチは木登りが得意ですが、限界があるんです。

イタチが届きにくい高所の特徴は以下の通りです。

- 地上から1.5メートル以上の高さ

- 滑らかな表面で登りにくい構造

- イタチが飛び移れない孤立した場所

- 人の目につきやすい開けた場所

- イタチ除けの装置が設置された場所

「ウサちゃん、今日からあなたは高級マンションの住人よ!」と言いながら、1.5メートル以上の高さに小屋を設置します。

イタチは「くそー、届かないぞ!」と悔しがることでしょう。

餌の保管も同様です。

地上から離れた棚や吊り下げ式の容器を使うと効果的です。

「よいしょ」と少し背伸びして置くだけで、イタチは「あー、あと少し!」とジャンプしても届かずにイライラすることでしょう。

この方法を使えば、イタチの被害を大幅に減らすことができます。

「高いところは安全」という鉄則を覚えておきましょう。

イタチ対策は、少し目線を上げるだけで大きく変わるんです。

イタチの歯が嫌う「強い匂い」で撃退する方法

イタチの歯は鋭いですが、強い匂いには弱いんです。この特性を利用して、効果的にイタチを撃退することができます。

「えっ?匂いだけでイタチが逃げちゃうの?」と驚かれるかもしれません。

そうなんです。

イタチは嗅覚が非常に発達しているため、特定の強い匂いを極端に嫌がるんです。

イタチが嫌う強い匂いには、次のようなものがあります。

- 柑橘系の香り(レモン、オレンジなど)

- ハッカ油の清涼感のある香り

- 唐辛子の辛い香り

- 酢の酸っぱい香り

- ラベンダーの花の香り

例えば、イタチの侵入経路に柑橘系の精油を染み込ませた布を置いてみましょう。

イタチは「うげー、この匂いたまらん!」と鼻を押さえて逃げ出すかもしれません。

または、庭にラベンダーを植えるのも効果的です。

美しい花を楽しみながら、イタチ対策もできるなんて一石二鳥ですね。

「ふんわり良い香り〜」と人間は喜びますが、イタチは「ゲホゲホ、息苦しい〜」と感じてしまうんです。

この方法を使えば、化学薬品を使わずに自然な方法でイタチを寄せ付けないようにできます。

「よーし、我が家は良い香りのバリアに守られているぞ!」と、安心して暮らせるようになりますよ。

「滑らかな素材」でケーブル類をカバー!噛み付き防止

イタチの鋭い歯も、滑らかな素材には歯が立ちません。ケーブル類を滑らかな素材でカバーすることで、噛み付きによる被害を防ぐことができます。

「え?ケーブルをカバーするだけでいいの?」と思われるかもしれません。

そうなんです。

イタチの歯は鋭いですが、滑らかな表面には苦手意識があるんです。

イタチの歯が苦手な滑らかな素材には、次のようなものがあります。

- 硬質プラスチック製のカバー

- 金属製の保護管

- 滑らかな塗装を施した木製カバー

- ガラス繊維強化プラスチック(FRP)製のケース

- シリコン製の柔らかいカバー

例えば、屋外の電気ケーブルを硬質プラスチック製のカバーで覆ってみましょう。

イタチは「カリカリ…ツルツル…」と試すかもしれませんが、すぐに諦めてしまいます。

「ちぇっ、このケーブルは味気ないぜ!」とイタチが言っているのが聞こえてきそうですね。

カバーを取り付ける際は、隙間なくしっかりと固定することが大切です。

小さな隙間でもイタチは「よーし、ここから攻めるぞ!」と狙ってくるので要注意です。

この方法を使えば、大切なケーブル類をイタチの歯から守ることができます。

「よし、これで停電の心配はなくなったぞ!」と、安心して電気製品を使えるようになりますよ。

イタチの歯跡を見つけたら「即行動」が鉄則!

イタチの歯跡を発見したら、すぐに対策を講じることが重要です。迅速な行動が、被害の拡大を防ぐ鍵となります。

「えっ、そんなに急ぐ必要があるの?」と思われるかもしれません。

はい、とても大切なんです。

イタチの歯跡は、今後さらなる被害が起こる可能性を示す重要なサインなんです。

イタチの歯跡を見つけたら、次のような即行動をとりましょう。

- 被害箇所の確認と記録

- 周辺の他の被害の有無をチェック

- 被害箇所の応急処置(穴埋めなど)

- イタチの侵入経路の特定と封鎖

- 効果的な忌避剤の設置

次に、周辺をくまなくチェック。

「ここにもあった!」と新たな被害箇所を見つけるかもしれません。

応急処置として、歯跡のある部分に金属板を貼り付けましょう。

「よいしょ、これで一時しのぎ!」と言いながら作業すると、イタチは「むむ、昨日まで柔らかかったのに…」と困惑するはずです。

侵入経路を見つけたら、すぐに封鎖します。

「このすき間か!」と気づいたら、すかさず硬い素材で塞ぎましょう。

最後に、忌避剤を設置して「はい、これで完璧!」と仕上げます。

このように即行動をとることで、イタチの被害を最小限に抑えることができます。

「よし、これでイタチに先手を打てたぞ!」と、安心感が得られるはずです。

イタチ対策は、素早い対応が何より大切なんです。