イタチの壁内移動ルートとは?【配管や電線に沿って移動】壁内の音で存在を察知し、早めの対策が可能

【この記事に書かれてあること】

「ガサガサ」「カリカリ」…壁の中から聞こえる不気味な音。- イタチは配管や電線に沿って壁内を自由に移動

- 5mm以下の隙間からも侵入する驚きの能力

- 壁内移動の証拠音は「引っかき音」と「カサカサ音」

- 春から初夏にかけては繁殖期で壁内活動が活発化

- 効果的な対策には超音波装置や忌避剤の活用がおすすめ

もしかして、イタチが壁内を自由に動き回っているのかも?

実は、イタチは驚くほどの身体能力を持ち、わずか5mm程度の隙間からも侵入できるんです。

配管や電線に沿って縦横無尽に移動するイタチ。

その行動パターンを知り、効果的な対策を講じることが大切です。

壁内のイタチ被害に悩む方必見!

本記事では、イタチの壁内移動ルートと、5つの驚きの対策法をご紹介します。

家族の安全と快適な暮らしを守るため、今すぐチェックしましょう!

【もくじ】

イタチの壁内移動ルートとは?気づきにくい侵入経路

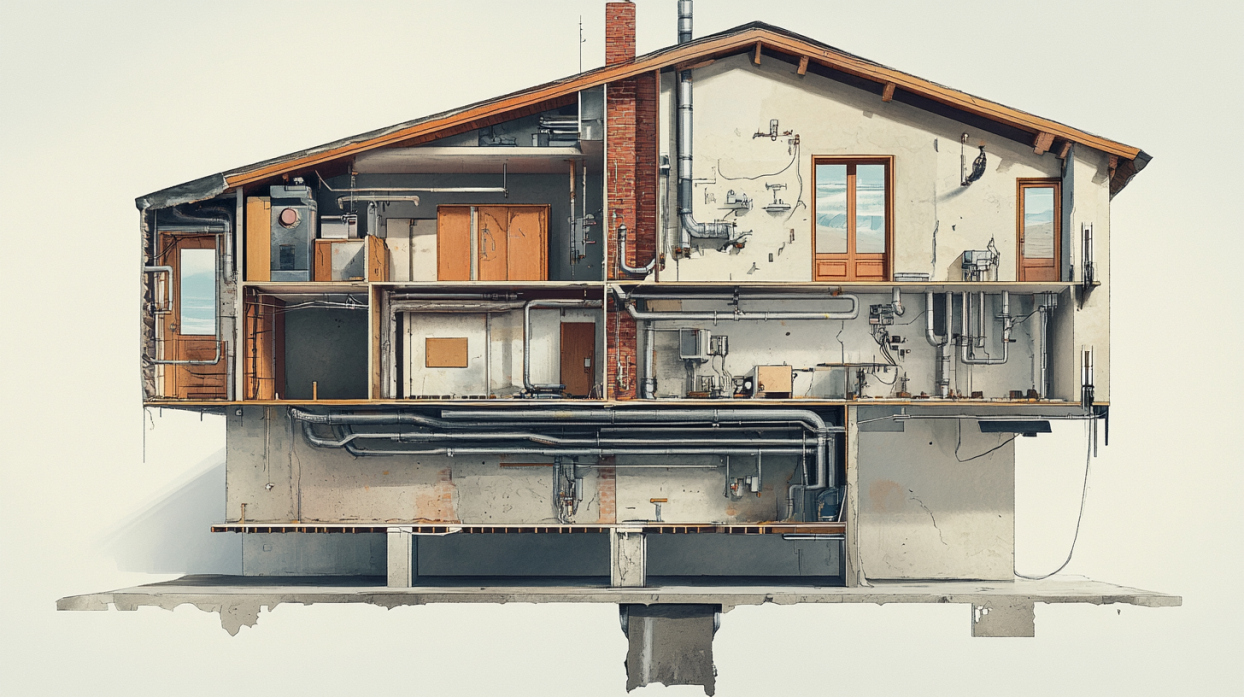

イタチが好む壁内の通り道!「配管と電線」に注目

イタチは配管と電線に沿って壁内を自由自在に移動します。これらの経路は、イタチにとって安全で便利な通り道なんです。

「えっ、そんな狭いところを通れるの?」と思うかもしれません。

でも、イタチの体は驚くほど柔軟で、細い隙間もスイスイ通り抜けてしまうんです。

配管や電線は、イタチにとって絶好の移動ルートになっています。

なぜなら:

- 上下左右に伸びているので、家中を自由に行き来できる

- 壁の中なので、人目につかず安全に移動できる

- 温かい場所が多いので、快適に過ごせる

ここは水と餌が近くにあるので、イタチにとって絶好の生活拠点になりやすいんです。

「ガサガサ」「カリカリ」といった音が壁の中から聞こえてきたら要注意。

イタチが配管や電線に沿って移動している証拠かもしれません。

早めの対策が大切ですよ。

壁内での「縦横無尽な移動」がイタチの特徴!

イタチは壁内を縦横無尽に移動する、まさに忍者のような生き物です。上下左右、あらゆる方向に自由自在に動き回るんです。

「え、そんなに器用なの?」と驚くかもしれません。

実はイタチ、その細長い体型と柔軟性を活かして、壁内をまるで迷路のように移動しているんです。

イタチの縦横無尽な移動の特徴をまとめると:

- 天井裏から床下まで、垂直方向の移動が得意

- 壁と壁の間を横断する水平移動も自在

- 狭い隙間や曲がりくねった経路も難なくクリア

- 配管や電線、木材の隙間を巧みに利用

「2階の寝室で音がしたと思ったら、次は1階のリビングで物音が…」なんてこともザラにあります。

イタチの縦横無尽な移動を防ぐには、家全体の隙間をくまなくチェックすることが大切。

小さな穴も見逃さず、しっかりふさぐことがポイントですよ。

イタチの壁内侵入口「5mm以下の隙間」も要注意!

信じられないかもしれませんが、イタチはわずか5mm以下の隙間からも侵入できてしまうんです。そう、ほんの小さな隙間でも、イタチにとっては立派な玄関になっちゃうんです。

「えっ、そんな狭いところから入れるの?」と思いますよね。

実はイタチの体は驚くほど柔軟で、頭が通れば体も通れるという特徴があるんです。

まるでゴムのように体を変形させて、細い隙間をすり抜けていくんです。

イタチが侵入しやすい5mm以下の隙間の例をいくつか挙げてみましょう:

- 外壁と屋根の接合部の小さな隙間

- 換気口や排水口の周りのわずかな隙間

- 電線やケーブルが通る穴の余白

- 古い家屋の壁や床の板の間の隙間

- 窓枠や戸袋のわずかなすき間

イタチは執念深く、一度侵入ルートを見つけると何度も使おうとします。

対策としては、家の外周を丁寧にチェックし、見つけた隙間は速やかにふさぐことが大切。

小さな隙間こそ見逃さないよう、細心の注意を払いましょう。

ちょっとした気配りが、イタチの侵入を防ぐ大きな一歩になるんです。

壁内移動の証拠「引っかき音」と「カサカサ音」に警戒!

壁の中から聞こえる「引っかき音」や「カサカサ音」。これらは、イタチが壁内を移動している決定的な証拠なんです。

「ん?今の音、なんだろう?」そんな疑問を感じたら要注意。

イタチの壁内移動音は、以下のような特徴があります:

- カリカリ、ガリガリという引っかき音

- サササ、カサカサという軽い摩擦音

- コトコト、パタパタという足音

- キュッキュッという甲高い鳴き声

- ガタガタという物を動かす音

イタチは夜行性なので、人間が静かにしている時間帯に活発に動き回るんです。

「でも、ネズミの音かもしれないよね?」そう思う人もいるでしょう。

確かに似ていますが、イタチの音の方がやや大きく、動きが素早い傾向があります。

音が聞こえたら、すぐに対策を取ることが大切です。

放っておくと、イタチが壁内で繁殖してしまう可能性も。

早めの対応が、被害を最小限に抑える鍵になるんです。

イタチの壁内移動を放置すると「配線被害」が深刻に!

イタチの壁内移動を放置すると、配線被害が急速に悪化する可能性があります。これは、家屋の安全性を脅かす深刻な問題なんです。

「え、そんなに大変なの?」と思うかもしれません。

でも、イタチによる配線被害は想像以上に危険なんです。

具体的にどんな被害が起こるのか、見ていきましょう:

- 電線の被覆が噛み切られ、漏電や火災の危険性が高まる

- 通信ケーブルが損傷し、インターネットや電話が使えなくなる

- 家電製品の内部配線が壊され、故障の原因になる

- 配管が傷つけられ、水漏れやガス漏れの恐れがある

- 壁内の断熱材が破壊され、エネルギー効率が悪化する

噛み切られた電線がショートを起こし、壁の中から火が出ることも。

「まさか我が家で…」なんて油断は禁物です。

イタチの壁内移動に気づいたら、すぐに専門家に相談することをおすすめします。

早めの対策が、取り返しのつかない被害を防ぐ唯一の方法なんです。

家族の安全とお財布の健康のために、イタチの壁内移動には迅速に対応しましょう。

小さな兆候も見逃さない、慎重な姿勢が大切ですよ。

イタチの壁内移動パターンと被害の関係性

天井裏vs床下!イタチが好む移動ルートの違い

イタチは天井裏と床下、両方を巧みに利用して家の中を移動します。でも、実はそれぞれに特徴があるんです。

「えっ、イタチってそんなに器用なの?」と思うかもしれませんね。

実は、イタチは驚くほど身軽で、狭い空間を自在に動き回れるんです。

天井裏と床下、イタチはどちらを好むのでしょうか?

実はこんな違いがあります:

- 天井裏:暖かく、人目につきにくい場所を好む

- 床下:湿気が多く、餌となる小動物が見つけやすい

- 天井裏:縦の動きが得意で、壁を伝って上下移動

- 床下:横の動きが中心で、家全体を広範囲に移動

特に注意が必要なのは、天井裏と床下を行き来する様子。

「上の方で音がしたと思ったら、今度は下から聞こえる!」なんて経験をした人もいるかもしれません。

これは、イタチが壁の中を縦に移動している証拠なんです。

イタチの被害を防ぐには、天井裏と床下の両方をしっかりチェック。

片方だけ対策しても、もう片方から侵入されてしまうかもしれません。

両方をガッチリ守って、イタチの侵入を防ぎましょう!

昼と夜で異なる!イタチの壁内活動時間帯

イタチの壁内活動は、昼と夜でガラリと変わります。夜行性のイタチは、夜間から早朝にかけて特に活発になるんです。

「え、じゃあ昼間は大丈夫なの?」なんて思った人もいるかもしれませんね。

でも、そう単純でもないんです。

イタチの昼夜の活動パターンを見てみましょう:

- 夜間(午後9時頃〜午前5時頃):最も活発に行動

- 早朝(午前5時頃〜午前7時頃):活動のピーク時

- 昼間(午前8時頃〜午後4時頃):主に休息、たまに行動

- 夕方(午後4時頃〜午後8時頃):活動開始、徐々に活発に

「夜な夜な眠れない…」なんて悩んでいる人も多いはず。

でも、昼間だからといって油断は禁物。

イタチは臨機応変に行動する賢い動物なんです。

「人間が騒がしい時間帯は静かにしていよう」なんて学習することも。

対策のポイントは、24時間体制で備えること。

夜間はもちろん、昼間も油断せずにイタチの気配に注意を払いましょう。

例えば、振動センサーを設置して、スマートフォンに通知が来るシステムを作るのも良いアイデアです。

これなら、昼夜問わずイタチの動きを察知できますよ。

木造住宅vsコンクリート住宅!イタチの侵入しやすさ

イタチの侵入しやすさは、木造住宅とコンクリート住宅で大きく違います。木造住宅は隙間が多く侵入しやすい一方、コンクリート住宅は隙間が少なく侵入しにくいんです。

「えっ、じゃあ木造住宅に住んでいる人は諦めるしかないの?」なんて思った人もいるかもしれませんね。

でも、大丈夫。

対策次第で、どちらの住宅タイプでもイタチの侵入を防ぐことができます。

木造住宅とコンクリート住宅、それぞれの特徴を見てみましょう:

- 木造住宅:壁や床に小さな隙間が多く、イタチが侵入しやすい

- コンクリート住宅:壁が厚く隙間が少ないため、イタチの侵入が難しい

- 木造住宅:経年劣化で隙間が広がりやすく、注意が必要

- コンクリート住宅:配管やケーブルの通し穴が侵入口になることも

壁の中をイタチが走り回っている可能性が高いですからね。

一方、コンクリート住宅だからといって安心は禁物。

「うちは大丈夫」なんて油断していると、思わぬところからイタチが侵入してくるかもしれません。

どちらの住宅タイプでも、定期的な点検と補修が大切です。

木造住宅なら隙間を見つけて塞ぐ、コンクリート住宅なら配管周りをチェックするなど、それぞれの特性に合わせた対策を取りましょう。

こまめなメンテナンスが、イタチ対策の強い味方になりますよ。

壁内移動と繁殖期「春〜初夏」の関係に要注意!

イタチの壁内移動が特に活発になるのは、繁殖期の春から初夏にかけてです。この時期は、イタチの活動が急激に増加するので要注意です。

「えっ、季節によって違うの?」と驚く人もいるかもしれませんね。

実は、イタチの行動は季節によってガラリと変わるんです。

春から初夏にかけてのイタチの行動を見てみましょう:

- 3月〜4月:繁殖期の始まり、オスが活発に動き回る

- 5月〜6月:出産シーズン、メスが巣作りに忙しい

- 6月〜7月:子育て期、餌を求めて頻繁に移動

- 7月〜8月:若いイタチが独立し、新たな生活場所を探す

これは、イタチが繁殖活動や子育てのために忙しく動き回っている証拠なんです。

特に注意が必要なのは、メスイタチの巣作り。

壁の中に巣を作られてしまうと、その後の被害が深刻になる可能性が高いんです。

「壁から変な臭いがする」「夜中に赤ちゃんの鳴き声みたいな音がする」なんて症状があれば、イタチが子育てを始めているサインかもしれません。

対策のポイントは、この繁殖期前にしっかり準備すること。

2月頃から家の点検を始め、隙間を塞いだり、忌避剤を使ったりして、イタチが住み着く前に手を打ちましょう。

早め早めの対応が、イタチ被害を防ぐ決め手になりますよ。

効果的なイタチの壁内移動対策と驚きの裏技

壁内の「隙間封鎖」でイタチの侵入を完全シャットアウト!

イタチの壁内侵入を防ぐ最も効果的な方法は、隙間を完全に封鎖することです。小さな隙間も見逃さず、しっかりと塞ぐことが大切です。

「えっ、そんな小さな隙間からイタチが入れるの?」と思う人も多いでしょう。

でも、イタチは驚くほど柔軟な体を持っているんです。

なんと、直径2cm程度の穴さえあれば侵入できてしまうんです。

隙間封鎖の効果的な方法をいくつか紹介しましょう:

- 金属製の網やメッシュを使って換気口を覆う

- 建物の外壁と屋根の接合部分にコーキング剤を塗る

- 配管や電線が通る穴の周りをスチールウールで詰める

- 床下や天井裏の小さな穴を発泡ウレタンで埋める

- ドアや窓の隙間にゴム製のシールを貼る

実は、私たちの家には思った以上に隙間がたくさんあるんです。

隙間封鎖は根気のいる作業ですが、イタチ対策の基本中の基本。

「ちょっとした隙間くらい大丈夫だろう」なんて油断は禁物です。

小さな隙間も見逃さず、丁寧に塞いでいきましょう。

そうすれば、イタチの侵入を効果的に防ぐことができるんです。

「超音波装置」で壁内のイタチを撃退!設置のコツ

超音波装置は、イタチを追い払う効果的な方法の一つです。人間には聞こえない高周波音を発生させ、イタチにとって不快な環境を作り出します。

「えっ、音で追い払えるの?」と思う人もいるでしょう。

実は、イタチは私たちよりもずっと敏感な聴覚を持っているんです。

人間には聞こえない高い周波数の音も、イタチにはバッチリ聞こえちゃうんです。

超音波装置の効果的な使い方をいくつか紹介しましょう:

- イタチの侵入経路や活動場所に近い壁に設置する

- 複数の装置を家中に配置し、死角をなくす

- 24時間稼働させ、常に音を出し続ける

- 3ヶ月ほど継続して使用し、イタチに居心地の悪さを覚えさせる

- 定期的に電池交換や動作確認を行い、常に最適な状態を保つ

安心してください。

ほとんどの超音波装置は人間やペットに影響のない周波数に設定されているんです。

ただし、注意点もあります。

超音波は障害物に弱いので、家具や壁に遮られないよう、設置場所には気を付けましょう。

また、イタチが慣れてしまう可能性もあるので、時々位置を変えるなどの工夫も必要です。

超音波装置を上手に活用すれば、イタチを追い払う強力な味方になりますよ。

壁内に「ワサビペースト」を塗って強力な忌避効果!

ワサビペーストを壁内に塗ることで、イタチを効果的に寄せ付けない環境を作ることができます。強烈な香りがイタチを不快にさせ、侵入を防ぐんです。

「えっ、ワサビ?お寿司じゃないんだから…」と思う人もいるでしょう。

でも、実はイタチはワサビの香りが大の苦手なんです。

私たちが鼻をツーンとさせるあの刺激が、イタチにはもっと強烈に感じられるんです。

ワサビペーストを使った忌避方法をいくつか紹介しましょう:

- 壁の隙間や侵入口にワサビペーストを塗る

- 布にワサビペーストを染み込ませ、壁内に設置する

- ワサビパウダーと水を混ぜてスプレーを作り、壁に吹きかける

- ワサビオイルを使って、より長期的な効果を狙う

- 定期的に塗り直し、効果を持続させる

大丈夫です。

壁の中に塗るので、普段の生活では匂いはほとんど気にならないんです。

ただし、注意点もあります。

ワサビペーストを塗る際は、目や鼻に入らないよう注意しましょう。

また、湿気が多い場所では効果が薄れやすいので、定期的な点検と塗り直しが必要です。

ワサビペーストを上手に活用すれば、イタチにとって「ここはちょっと居心地が悪いなぁ」と感じさせる環境を作れます。

自然な方法でイタチを寄せ付けない、エコでおもしろい対策方法なんです。

「LEDテープライト」で壁内を明るく!イタチを寄せ付けない工夫

LEDテープライトを壁内に設置することで、イタチの活動を抑制する効果があります。暗がりを好むイタチにとって、明るい環境は居心地が悪いんです。

「えっ、壁の中に電気?」と驚く人もいるでしょう。

でも、これが意外と効果的なんです。

イタチは夜行性で暗い場所を好むので、明るい環境は彼らにとってストレスになるんです。

LEDテープライトを使ったイタチ対策のポイントをいくつか紹介しましょう:

- イタチの侵入経路や活動場所に沿ってLEDを設置する

- 人感センサー付きのLEDを使い、イタチが近づくと自動で点灯させる

- カラフルに点滅するタイプのLEDで、より効果的に威嚇する

- 防水タイプのLEDを選び、湿気対策も兼ねる

- 低消費電力のLEDを使い、電気代の上昇を抑える

大丈夫です。

LEDテープライトは低電圧で動作し、発熱も少ないので安全性が高いんです。

ただし、設置する際は電気の知識が必要です。

自信がない場合は、電気工事の経験がある知人に相談するのがおすすめです。

また、LEDの光が壁から漏れて生活の邪魔にならないよう、設置場所には気を付けましょう。

LEDテープライトを活用すれば、イタチにとって「ここは明るすぎて落ち着かないなぁ」と感じさせる環境を作れます。

エコで安全、そして効果的なイタチ対策になるんです。

「振動センサー」で壁内のイタチをスマホで監視!最新技術活用法

振動センサーを活用すれば、壁内のイタチの動きをスマートフォンでリアルタイムに監視できます。イタチの存在をいち早く察知し、素早い対応が可能になるんです。

「えっ、そんな最先端の技術でイタチ対策?」と驚く人も多いでしょう。

でも、これが意外と便利で効果的なんです。

イタチの動きを24時間見張っていられるなんて、すごい時代になったものです。

振動センサーを使ったイタチ監視システムの特徴をいくつか紹介しましょう:

- 壁内の振動を感知し、スマートフォンに通知を送る

- 複数のセンサーを設置し、イタチの移動ルートを特定

- 振動の強さや頻度からイタチの数や大きさを推測

- 録画機能付きのセンサーで、イタチの行動パターンを分析

- 温度センサーと組み合わせ、イタチの好む環境を把握

大丈夫です。

最近の製品は設置も操作も簡単になっているんです。

工事不要で、誰でも簡単に始められますよ。

ただし、注意点もあります。

センサーの感度設定には注意が必要です。

高すぎると家族の動きにも反応してしまいますし、低すぎるとイタチの動きを見逃してしまいます。

また、プライバシーの観点から、寝室など生活空間への設置は避けましょう。

振動センサーを活用すれば、「イタチがいつ、どこにいるのか」が手に取るようにわかります。

この情報を元に、タイミングよく対策を打つことができるんです。

最新技術を味方につけて、イタチ対策の効果をグンと上げましょう。