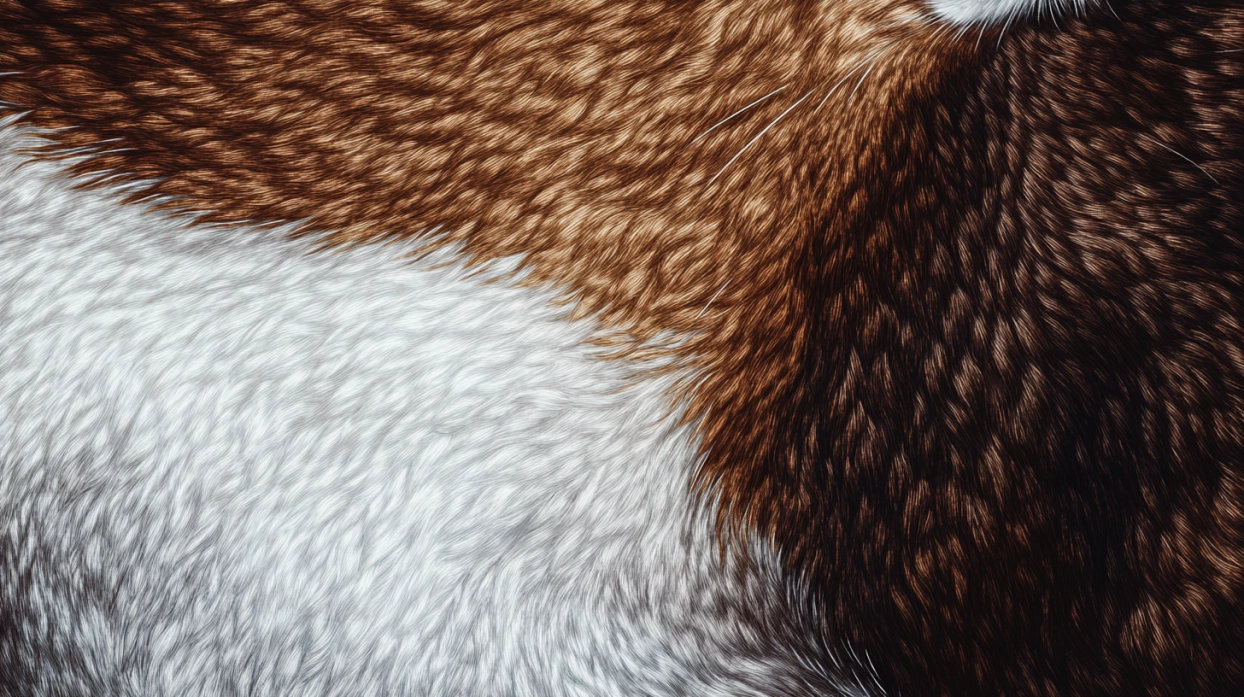

イタチの毛の特徴と変化【冬は茶色、夏は薄い茶色】季節による色の変化で、効果的な迷彩になっている

【この記事に書かれてあること】

イタチの毛は、季節によって色が変わる不思議な特徴を持っています。- イタチの毛色は季節によって変化する特徴を持つ

- 毛の質感や長さにも注目すべき特徴がある

- イタチの毛には体温調節や防水などの重要な機能がある

- 換毛期はイタチの行動が活発になる時期で要注意

- 毛の特徴を理解することで効果的な被害対策が可能になる

冬は濃い茶色、夏は薄い茶色と、まるで着せ替え人形のように姿を変えるんです。

でも、これは単なる見た目の変化ではありません。

イタチの毛には、体温調節や防水など、生存に欠かせない重要な機能があるんです。

「え?毛にそんな秘密があったの?」と驚くかもしれません。

この記事では、イタチの毛の特徴と変化を詳しく解説し、その知識を活かした被害対策方法をお伝えします。

イタチの毛を知ることで、効果的な対策が見えてくるかもしれませんよ。

【もくじ】

イタチの毛の特徴と季節変化を知ろう

イタチの基本的な毛色は「茶色」!部位による違いに注目

イタチの基本的な毛色は茶色です。でも、体の部位によって色合いが微妙に異なるんです。

背中側は濃い茶色、お腹側は薄い茶色になっています。

この色の違いには、ちゃんと理由があるんですよ。

「なぜ背中と腹で色が違うの?」と思いませんか?

実は、この色の違いには身を守る大切な役割があるんです。

濃い色の背中側は、地面や木の幹の色に似ているため、上から見たときに目立ちにくくなります。

一方、薄い色のお腹側は、空の明るさに溶け込みやすいので、下から見上げたときに見つかりにくくなるんです。

イタチの顔周りにも特徴があります。

口の周りと喉元が白っぽくなっているんですよ。

これは「まるでイタチがエプロンをしているみたい!」と思えるくらい、はっきりとした特徴です。

イタチの毛色について、もっと詳しく見てみましょう。

- 全身:全体的に均一な茶色で、縞模様や斑点はありません

- 背中:濃い茶色で、周囲の環境に溶け込みやすい

- お腹:薄い茶色で、空の明るさに紛れやすい

- 顔周り:体よりもやや薄い色

- 口周りと喉元:白っぽい色で、まるでエプロンのよう

自然界での生存戦略が、毛色という小さな特徴にも表れているんですね。

「こんなに工夫されているなんて、イタチってすごい!」と感心してしまいます。

夏は薄い茶色、冬は濃い茶色!季節による毛色の変化

イタチの毛色は季節によって変化します。夏は薄い茶色、冬は濃い茶色になるんです。

この変化、ただの気まぐれではありません。

イタチの生存戦略にとって、とても重要な役割を果たしているんです。

「でも、なぜ季節で色が変わるの?」と思いませんか?

実は、この色の変化には深い意味があるんです。

夏の薄い茶色は、明るい環境や乾いた草むらに溶け込みやすいんです。

一方、冬の濃い茶色は、暗い環境や枯れ木に紛れやすくなります。

つまり、季節ごとの環境に合わせて、身を隠しやすい色に変化しているんです。

この色の変化は、イタチの全身に見られます。

でも、特に背中側の変化が顕著なんです。

背中側は外敵から身を守るために、より環境に溶け込む必要があるからです。

イタチの季節による毛色の変化について、もっと詳しく見てみましょう。

- 夏:全体的に薄い茶色で、明るい環境に適応

- 冬:全体的に濃い茶色で、暗い環境に適応

- 背中側:季節による色の変化が最も顕著

- お腹側:背中ほど大きな変化はないが、やや色が変わる

- 顔周り:季節変化はあるが、白っぽい部分は年中同じ

「まるでイタチが季節ごとに新しい服を着替えているみたい!」と思えるほど、見事な適応能力ですよね。

自然界の厳しい環境で生き抜くため、イタチは毛色という小さな特徴まで進化させてきたんです。

「イタチってこんなに賢いんだ!」と、つい感心してしまいますね。

イタチの毛は柔らかく滑らか!触った感触に驚き

イタチの毛は、触ってみると驚くほど柔らかく滑らかなんです。まるで高級なシルクのような感触です。

「えっ、イタチの毛ってそんなに気持ちいいの?」と思う人も多いかもしれません。

実は、この柔らかさと滑らかさには重要な役割があるんです。

イタチの毛が柔らかく滑らかな理由は、主に3つあります。

- 静かな移動:柔らかい毛は、木の枝や草むらを移動する際に音を立てにくくします。

獲物に気づかれずに近づけるんです。 - 体温調節:滑らかな毛は空気の層を効率よく閉じ込めます。

これにより、寒い時は体温を逃がさず、暑い時は熱を放出しやすくなるんです。 - 水はじき:滑らかな毛は水をはじきやすいんです。

川や池で泳いだ後でも、すぐに体を乾かせます。

背中の毛は特に柔らかく、お腹の毛はやや硬めです。

顔周りの毛は短くて細かいので、赤ちゃんの産毛のような感じです。

「まるでイタチが全身ファーコートを着ているみたい!」と思えるほど、イタチの毛は luxurious(贅沢)な感触なんです。

でも、この感触は見た目だけのものではありません。

イタチの生存に欠かせない機能的な特徴なんですね。

イタチの毛の柔らかさと滑らかさは、自然界での生き抜く知恵の結晶なんです。

「こんなに工夫されているなんて、イタチってすごい!」と、つい感心してしまいますね。

毛の長さは約1?2センチ!体の部位によって微妙に異なる

イタチの毛の長さは、だいたい1?2センチくらいです。でも、体の部位によって微妙に長さが違うんです。

「えっ、そんな短いの?」と思う人もいるかもしれません。

でも、この絶妙な長さには重要な意味があるんです。

イタチの体の部位ごとの毛の長さを見てみましょう。

- 背中:約2センチで最も長い

- お腹:約1.5センチでやや短め

- 足:約1センチでさらに短い

- 顔:約0.5センチで最も短い

- しっぽ:約1.5?2センチで、根元から先端に向かって徐々に長くなる

イタチの生活様式に合わせた進化なんです。

背中の毛が長いのは、外敵から身を守るためです。

長い毛が緩衝材のようになって、枝や石にぶつかった時のショックを和らげます。

お腹の毛がやや短いのは、地面を這う時の抵抗を減らすためです。

足の毛が短いのは、素早く動くためです。

長い毛だと動きの邪魔になっちゃうんです。

顔の毛が最も短いのは、視界を確保するためです。

長いとものが見えにくくなっちゃいますからね。

しっぽの毛が根元から先端に向かって長くなるのは、バランスを取るためです。

まるで「羽」のような役割を果たしているんです。

「イタチの毛って、こんなに計算されているんだ!」と驚きませんか?

自然界での生存競争の中で、イタチは毛の長さまで最適化してきたんです。

まさに生き抜くための知恵が詰まっているんですね。

イタチの毛は「艶やか」!健康状態を反映する光沢に注目

イタチの毛には、きらきらとした艶やかな光沢があります。この光沢は、イタチの健康状態を映し出す鏡のような役割を果たしているんです。

「えっ、毛の艶で健康がわかるの?」と思う人もいるかもしれません。

実は、この光沢には深い意味があるんです。

健康なイタチの毛は、太陽の光を受けるとまるで絹のようにつややかに輝きます。

この光沢は、イタチの体内で分泌される油分によって生み出されるんです。

十分な栄養を摂取し、ストレスの少ない環境で暮らしているイタチほど、毛に強い光沢が出るんです。

一方、栄養不足やストレスを感じているイタチの毛は、艶がなくなってくすんでしまいます。

病気のイタチは、毛がぼさぼさになったり、部分的に抜け落ちたりすることもあります。

イタチの毛の光沢について、もっと詳しく見てみましょう。

- 健康なイタチ:毛全体に均一な光沢がある

- 若いイタチ:特に強い光沢がある

- 栄養不足のイタチ:光沢が弱く、毛がくすんで見える

- 病気のイタチ:光沢がなく、毛並みが乱れている

- 季節の変わり目:換毛期で一時的に光沢が弱くなる

艶やかな毛は、「私は健康で強いイタチです」というメッセージを発しているようなものなんです。

「まるでイタチが自分の健康状態を毛で表現しているみたい!」と思えるほど、毛の光沢は雄弁なんです。

イタチの毛を観察することで、その個体の健康状態や生活環境をある程度推測できるんですね。

自然界での生存競争の中で、イタチは毛の光沢という小さな特徴まで進化させてきたんです。

「イタチってこんなに賢いんだ!」と、つい感心してしまいますね。

イタチの毛の機能と換毛の仕組みを解明

イタチの毛は多機能!体温調節から防水まで幅広い役割

イタチの毛は、見た目以上に重要な役割を果たしているんです。体温調節、防水、保護、擬態など、イタチの生存に欠かせない様々な機能を持っています。

「えっ、毛ってそんなにすごいの?」と思いませんか?

実は、イタチの毛は自然界で生き抜くための究極の機能服なんです。

まず、体温調節機能について見てみましょう。

イタチの毛は、気温に応じて体温を適切に保つ役割があります。

寒い時期には毛が密になって空気の層を作り、体温を逃がさないようにします。

暑い時期には毛が薄くなって、余分な熱を逃がしやすくするんです。

まるで、季節に合わせて着る服を自動で調整しているようですね。

次に、防水機能です。

イタチの毛には油分が含まれていて、水をはじく性質があります。

「まるで天然のレインコートみたい!」と驚かされます。

この機能のおかげで、イタチは雨の日でも体が濡れにくく、川や池で泳いでも素早く乾くことができるんです。

保護機能も見逃せません。

イタチの毛は、外敵や環境からの衝撃を和らげる役割があります。

例えば、

- 枝や石にぶつかった時のクッション

- 寄生虫や虫さされからの防御

- 日光による皮膚のダメージを防ぐ

そして、擬態機能。

イタチの毛の色や模様は、周囲の環境に溶け込みやすいようになっています。

これにより、捕食者から身を隠したり、獲物に気づかれずに近づいたりすることができるんです。

イタチの毛は、まさに自然界での生存に欠かせない多機能ツールなんです。

「こんなにすごい毛を持っているなんて、イタチってなんだかかっこいい!」と思えてきませんか?

換毛は年2回!春と秋に約2?3週間かけて行われる

イタチの換毛、つまり毛が生え変わる時期は年に2回あります。春と秋に、約2?3週間かけてゆっくりと行われるんです。

「え、年2回も毛が変わるの?」と驚く人もいるかもしれませんね。

でも、この換毛はイタチの生存戦略の一環なんです。

春の換毛は、冬の厚くて濃い毛から夏の薄くて軽い毛に変わる過程です。

冬の間、寒さから身を守っていた厚い毛皮は、暑くなってくる春には邪魔になってしまいます。

そこで、イタチは春の訪れとともに冬毛を脱ぎ捨て、涼しげな夏毛に衣替えするんです。

一方、秋の換毛では夏毛から冬毛への変化が起こります。

涼しかった夏毛では寒い冬を乗り越えられません。

そこで、イタチは再び厚くて温かい冬毛に着替えるんです。

この換毛の過程を詳しく見てみましょう。

- 古い毛が徐々に抜け始める

- 新しい毛が生え始める

- 古い毛と新しい毛が混在する期間がある

- 最終的に全ての毛が新しいものに置き換わる

「まるで寝癖がついたような感じ」と言えば想像しやすいでしょうか。

換毛期のイタチは、体調が不安定になりやすく、餌を求めて活動が活発になります。

そのため、この時期はイタチを見かける機会が増えるんです。

「あれ、最近イタチをよく見るなぁ」と思ったら、ひょっとして換毛期かもしれませんね。

イタチの換毛は、自然界の厳しい環境に適応するための賢い仕組みなんです。

季節に合わせて毛を変えることで、1年中快適に過ごせるようになっているんですね。

「イタチって、自然の知恵をうまく使っているんだなぁ」と感心してしまいます。

冬毛vs夏毛!季節に応じた毛の密度と保温性の違い

イタチの冬毛と夏毛は、まるで別物のようです。季節に応じて毛の密度と保温性が大きく変化するんです。

「え、そんなに違うの?」と思う人もいるでしょう。

実は、この違いこそがイタチの季節適応能力の秘密なんです。

まず、冬毛について見てみましょう。

冬毛は、

- 毛が密に生えている

- 1本1本の毛が太くて長い

- 空気を多く含む構造になっている

まるで高性能のダウンジャケットを着ているようなものです。

「ふわふわもこもこ」とした触り心地で、寒い冬でもイタチの体温をしっかり守ってくれるんです。

一方、夏毛はというと、

- 毛の密度が低い

- 1本1本の毛が細くて短い

- 通気性が高い構造になっている

体温を外に逃がしやすく、暑い季節でも快適に過ごせるようになっているんです。

この違いを数字で見てみると、さらに驚きです。

冬毛の密度は夏毛の約2倍。

つまり、同じ面積に生えている毛の本数が2倍も多いんです。

「わぁ、すごい違い!」と感じませんか?

また、毛の長さも季節によって変化します。

冬毛は夏毛よりも約30%長くなります。

これにより、より多くの空気を含むことができ、保温効果が高まるんです。

イタチにとって、この冬毛と夏毛の違いは生存に関わる重要な要素です。

適切な体温を維持することで、エネルギーを効率よく使え、厳しい自然環境でも生き抜くことができるんです。

「イタチって、季節ごとに完璧な服を着替えているようなものなんだね」と思えてきませんか?

自然の知恵の素晴らしさに、つい感心してしまいますね。

イタチの毛は水をはじく!油分を含む特殊な構造に注目

イタチの毛には、水をはじく不思議な力があるんです。これは、毛に含まれる特殊な油分のおかげなんですよ。

「えっ、毛に油分があるの?」と驚く人もいるでしょう。

でも、この油分こそがイタチの水中活動を可能にする秘密の武器なんです。

イタチの毛の構造を詳しく見てみましょう。

毛の表面には、微細な鱗のような構造があります。

この鱗の間に油分が染み込んでいて、水をはじく膜のような役割を果たしているんです。

まるで、毛1本1本に天然の撥水加工が施されているようなものですね。

この油分の正体は、イタチの皮膚にある脂腺から分泌される「脂」です。

この脂が毛全体にいきわたることで、水をはじく性質が生まれるんです。

「イタチの体が自然のコーティング剤を作っているみたい!」と思えてきませんか?

イタチの毛の水をはじく能力は、以下のような状況で大活躍します。

- 雨の日でも体が濡れにくい

- 川や池で泳いでも素早く乾く

- 雪の中でも体温を奪われにくい

- 湿った環境でもカビや細菌が繁殖しにくい

イタチは泳ぎが得意で、魚を捕まえたりすることがあります。

その時、毛が水を吸って重くなってしまっては、素早い動きができません。

水をはじく毛のおかげで、イタチは水中でも軽やかに泳ぎ回れるんです。

さらに、この特殊な構造のおかげで、イタチは水から上がった後もすぐに体を乾かすことができます。

毛についた水滴は、まるでコロコロと転がり落ちるように、すぐに振り払われてしまうんです。

「イタチの毛って、まるで高性能な雨具みたいだね」と思えてきませんか?

自然界の中で生き抜くために進化した、イタチの素晴らしい適応能力の1つと言えるでしょう。

換毛期は要注意!イタチの行動が活発になる時期

換毛期、つまり毛が生え変わる時期は、イタチにとって特別な時期です。この時期、イタチの行動が普段以上に活発になるので、要注意なんです。

「えっ、毛が変わるだけでそんなに変わるの?」と思う人もいるでしょう。

でも、換毛期のイタチの行動変化は私たちの生活にも影響を与える可能性があるんです。

まず、換毛期のイタチの特徴を見てみましょう。

- 体調が不安定になりやすい

- エネルギー消費が増える

- 餌を求めて活動が活発になる

- 新しい生活場所を探すことがある

「あれ?最近イタチをよく見るなぁ」と感じたら、もしかしたら換毛期かもしれませんね。

換毛期のイタチが活発になる理由は、主に2つあります。

1つ目は、体調の変化です。

毛が生え変わる過程で、イタチの体は大きなストレスを受けます。

そのため、普段以上に栄養を必要とし、餌を求めて行動範囲を広げるんです。

2つ目は、新しい生活環境の探索です。

特に若いイタチは、換毛期を機に親元を離れ、自分の縄張りを探し始めます。

この時期、イタチは新しい場所をくまなく探索するので、人間の生活圏にも入ってくることがあるんです。

換毛期のイタチに遭遇した時は、以下のことに気をつけましょう。

- 急な動きをしない

- 餌になりそうなものを外に放置しない

- 家の周りの隙間や穴をチェックする

- 庭や畑の作物を守る対策を強化する

行動が予測しにくく、思わぬところに現れる可能性があるんです。

換毛期を理解することで、イタチとの思わぬトラブルを防ぐことができます。

イタチの生態を知り、適切な対策を取ることで、人間とイタチが共存できる環境を作ることができるんですね。

イタチの毛の特徴を活かした対策と観察のコツ

イタチの毛色観察で行動パターンを予測!被害対策に活用

イタチの毛色を観察することで、その行動パターンを予測し、被害対策に活用できるんです。これは、イタチ対策の秘密兵器とも言えるテクニックです。

「えっ、毛の色を見るだけでイタチの行動が分かるの?」と思う人もいるでしょう。

実は、イタチの毛色は季節によって変化するので、その変化を追うことで、イタチの活動時期や生態を把握できるんです。

まず、イタチの毛色の季節変化を復習しましょう。

- 夏:薄い茶色

- 冬:濃い茶色

- 春・秋:中間の色(換毛期)

例えば、毛色が濃くなり始めたら、「そろそろ冬支度を始めるな」と分かります。

この時期、イタチは食料を求めて活発に動き回るので、家屋への侵入リスクが高まります。

逆に、毛色が薄くなり始めたら、「春が近づいてきたな」と予測できます。

この時期は繁殖期に入るので、イタチの活動が特に活発になります。

「ピーピー」という鳴き声が聞こえたら要注意です。

イタチの毛色観察のコツをいくつか紹介しましょう。

- 定期的に庭や家の周りを観察する

- 双眼鏡を使って安全な距離から観察する

- 毛色の変化を日記やカレンダーに記録する

- 近所の人と情報交換する

でも、このちょっとした習慣が、イタチ被害を防ぐ大きな力になるんです。

毛色観察を活かした対策の例を挙げてみましょう。

- 毛色が濃くなり始めたら、家の隙間を念入りにチェック

- 毛色が薄くなり始めたら、庭の小動物や野菜の保護を強化

- 換毛期には特に警戒を強め、餌となるものを外に置かない

「イタチの毛色が教えてくれる自然のサイン、見逃さないようにしよう!」という気持ちで観察を続けてみてください。

抜け毛を利用した自然の忌避剤!イタチ寄せ付け防止策

イタチの抜け毛を利用して、自然の忌避剤を作ることができるんです。これは、イタチを寄せ付けないエコな対策方法として注目されています。

「えっ、抜け毛が忌避剤になるの?」と驚く人も多いでしょう。

実は、イタチの抜け毛には強い臭いがあり、これが他のイタチを寄せ付けない効果があるんです。

イタチの抜け毛忌避剤の作り方は、意外と簡単です。

- 換毛期に庭や家の周りでイタチの抜け毛を集める

- 集めた毛を小さな布袋に入れる

- 布袋をイタチが出没しそうな場所に置く

化学薬品を使わないので、人や他の動物への影響も心配ありません。

ただし、注意点もあります。

- 抜け毛を素手で触らない(手袋を使用する)

- 集めた毛は清潔な場所で保管する

- 定期的に新しい毛と交換する(1ヶ月に1回程度)

この方法の効果を高めるコツをいくつか紹介しましょう。

- 複数の布袋を作り、家の周りに分散して置く

- 風で飛ばされないよう、布袋を固定する

- 雨に濡れないよう、少し屋根のある場所に置く

- 他の対策方法(音や光による忌避など)と組み合わせる

イタチが頻繁に通る場所(フェンスの下や木の根元など)を注意深く観察してみてください。

換毛期には特に多くの抜け毛が見つかるはずです。

この方法は、イタチの生態をうまく利用した賢い対策方法です。

「イタチの毛で、イタチを追い払う。なんだか面白いね」と感じる人も多いのではないでしょうか。

自然の知恵を借りて、人間とイタチが共存する方法を見つけていく。

そんな新しい対策の形が、ここにあるんです。

イタチの毛の色で季節カレンダー作成!生態理解に役立つ

イタチの毛の色の変化を観察して、独自の季節カレンダーを作ることができるんです。これは、イタチの生態を深く理解するための面白い方法なんですよ。

「えっ、イタチの毛で季節が分かるの?」と思う人もいるでしょう。

実は、イタチの毛色は季節によってはっきりと変化するので、自然のカレンダーとして活用できるんです。

イタチの毛色季節カレンダーの基本は、こんな感じです。

- 春:薄い茶色に変化し始める(3月頃〜)

- 夏:最も薄い茶色になる(6月〜8月)

- 秋:濃い茶色に変化し始める(9月頃〜)

- 冬:最も濃い茶色になる(12月〜2月)

- 大きな紙やボードを用意する

- 1年を表す円を描く

- 円を4つに分け、それぞれの季節を書き込む

- 各季節の代表的なイタチの毛色を絵や写真で表現する

- 毛色の変化が始まる時期に印をつける

でも、このカレンダー作りを通じて、イタチの生態をより深く理解できるんです。

このカレンダーを活用することで、イタチの行動予測にも役立ちます。

例えば、

- 毛色が濃くなり始めたら、冬の巣作りが始まる時期

- 毛色が薄くなり始めたら、繁殖期が近づいている合図

- 毛色が急激に変化する時期は、イタチが特に活発になる時期

このカレンダーを家族や近所の人と共有すれば、地域全体でイタチの生態を理解し、適切な対策を講じることができます。

「みんなで作る、イタチと共生するための地域カレンダー」。

そんな新しい取り組みが生まれるかもしれません。

イタチの毛色季節カレンダーは、単なる対策ツールではありません。

自然の中でイタチがどのように生きているのか、その姿を私たちに教えてくれる大切な「窓」なんです。

この「窓」を通して、イタチとの新しい付き合い方を見つけていけたら素敵ですね。

毛の光沢でイタチの健康状態をチェック!被害予防に活用

イタチの毛の光沢を観察することで、その健康状態をある程度判断できるんです。これは、イタチの被害を予防する上でとても役立つ知識なんですよ。

「えっ、毛のツヤでイタチの健康が分かるの?」と驚く人も多いでしょう。

実は、イタチの毛の光沢は、その栄養状態や全体的な健康を反映しているんです。

健康なイタチの毛の特徴を見てみましょう。

- 艶やかで均一な光沢がある

- 毛並みがきれいに整っている

- 色が鮮やかで、季節に応じた適切な色をしている

- 光沢が乏しく、くすんで見える

- 毛並みが乱れている

- 部分的に毛が抜けている

- 季節外れの色をしている

でも、この観察が被害予防につながるんです。

健康状態の悪いイタチは、餌を求めて人家に近づきやすくなります。

また、病気のイタチは、人や家畜に感染症を広げる可能性もあります。

だから、イタチの健康状態をチェックすることで、被害のリスクを予測できるんです。

イタチの毛の光沢をチェックする際のポイントをいくつか紹介しましょう。

- 定期的に観察する(週1回程度)

- 日光の下で観察すると、光沢がよく分かる

- 双眼鏡を使って、安全な距離から観察する

- 体の各部位(背中、お腹、尻尾など)の光沢を比較する

- 観察結果を記録し、変化を追跡する

この観察結果を活用して、以下のような対策を取ることができます。

- 健康状態の悪いイタチを見かけたら、家の周りの防御を強化する

- 病気の可能性があるイタチを発見したら、地域に注意を呼びかける

- 健康なイタチが多い時期は、自然のバランスが保たれている証拠なので、過剰な対策は控える

「イタチの毛のツヤで、私たちの暮らす環境の健康も分かるなんて、面白いね」。

そんな新しい視点で、イタチとの付き合い方を考えてみるのも良いかもしれません。

イタチの毛の質感を模した素材で侵入防止!効果的な対策法

イタチの毛の質感を模した素材を使って、効果的な侵入防止策を講じることができるんです。これは、イタチの習性を逆手に取った賢い対策方法なんですよ。

「えっ、イタチの毛を真似るの?」と不思議に思う人もいるでしょう。

実は、イタチは自分の毛と似た質感の物に対して警戒心を抱くんです。

これを利用して、イタチが近づきたくなくなるような環境を作り出すことができるんです。

イタチの毛の質感を模した素材の特徴を見てみましょう。

- 柔らかくて細い繊維

- 滑らかな手触り

- 適度な光沢がある

- 静電気を帯びやすい

- 家の周りに、イタチの毛に似た質感のマットを敷く

- 侵入口になりやすそうな場所に、イタチの毛に似た質感のブラシを設置する

- 庭の柵や塀に、イタチの毛を模した繊維のカバーを取り付ける

- 家の外壁に、イタチの毛に似た質感のスプレーを吹き付ける

- ゴミ箱の周りに、イタチの毛に似た質感のシートを敷く

でも、この方法には大きな利点があるんです。

イタチの毛の質感を模した素材を使う利点をいくつか挙げてみましょう。

- 化学物質を使わないので、環境にやさしい

- 人やペットにも安全

- 長期的に効果が持続する

- 見た目もそれほど悪くない

- 比較的安価で実施できる

イタチの毛の質感を模した素材を使う際は、以下のことに気をつけましょう。

- 定期的に清掃し、効果を維持する

- 雨や風で劣化しない素材を選ぶ

- 他の対策方法と組み合わせて使用する

- イタチの習性の変化に応じて、配置を変える

この方法は、イタチの生態をよく理解した上で考え出された、賢い対策方法です。

イタチを傷つけることなく、人間の生活空間を守ることができます。

「イタチとうまく共存しながら、お互いの生活を尊重する」。

そんな新しいイタチ対策の形が、ここにあるんです。