イタチの耳はどんな形?【小さく丸い形状】優れた聴覚で獲物の動きを察知し、狩りの成功率を上げる

【この記事に書かれてあること】

イタチの耳、一見何の変哲もない小さな器官ですが、実は驚くべき能力を秘めているんです。- イタチの耳は直径1?2cm程度の小さく丸い形状

- イタチは耳を180度の範囲で自由に動かせる

- 人間の可聴域を超える45,000Hzまでの高周波を聞き取る

- 耳と目、鼻の連携プレーで優れた危険察知能力を発揮

- イタチの聴覚特性を利用した効果的な撃退方法がある

小さな丸い形の中に、凄まじい聴覚能力が詰まっているなんて、想像できますか?

この記事では、イタチの耳の形状や機能を詳しく解説します。

人間の聴覚をはるかに超える能力や、耳を自在に動かす技まで。

イタチの耳の秘密を知れば、あなたのイタチ対策が劇的に変わるかもしれません。

さあ、イタチの耳の不思議な世界へ、一緒に飛び込んでみましょう!

【もくじ】

イタチの耳の特徴と形状を詳しく解説

イタチの耳は「小さく丸い」独特の形!

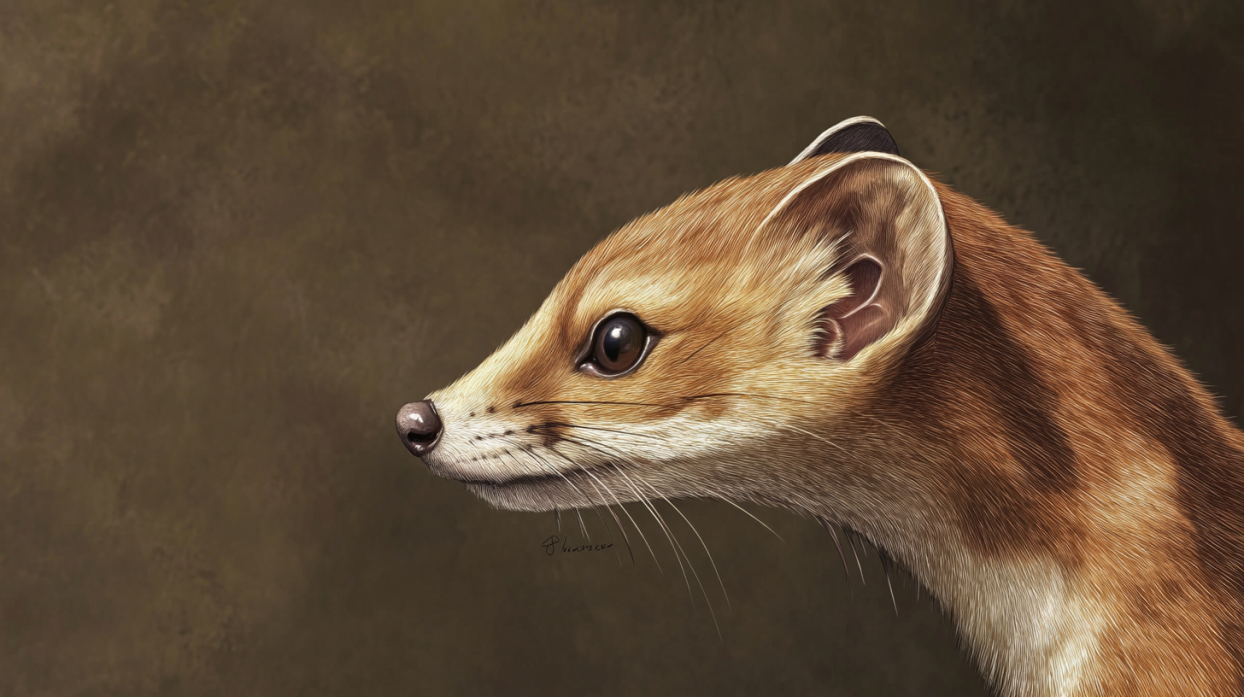

イタチの耳は、小さく丸い独特の形をしています。これがイタチの顔の特徴的な部分なんです。

イタチの耳を見たことがありますか?

「えっ、あんなに小さいの?」と驚く人も多いはず。

その通り、イタチの耳は体の大きさに比べてとても小さいんです。

形は丸みを帯びた三角形で、先端がちょっと丸くなっています。

この形には、イタチならではの理由があるんです。

- 小さいから風の抵抗が少ない

- 丸いから引っかかりにくい

- 目立たないから敵に見つかりにくい

「まるで忍者みたい!」と思いませんか?

この特徴的な耳の形は、イタチを見分けるポイントにもなります。

例えば、テンやミンクなど似た動物と比べると、イタチの耳はより小さく丸いんです。

「あれ?耳が小さくて丸い!もしかしてイタチかも?」なんて、見分けられるようになるかもしれません。

イタチの耳の大きさは「直径1?2cm」程度

イタチの耳の大きさは、驚くほど小さく、直径わずか1?2cm程度しかありません。「えっ、そんなに小さいの?」と思われるかもしれませんね。

実際にイタチの耳の大きさをイメージしてみましょう。

- 500円玉くらいの大きさ

- 親指の爪程度

- 小さめのボタン位

人間の耳と比べるとほんとに小さいですよね。

でも、この小ささには重要な意味があるんです。

イタチは細い隙間を通り抜けたり、獲物を追いかけたりするのが得意。

大きな耳だと邪魔になっちゃうんです。

「まるで、イタチ用にデザインされた耳みたい!」なんて思いませんか?

この小さな耳、実は超パワフル。

人間の耳より高い音まで聞こえるんです。

「ピーッ」という高い音、聞こえますか?

イタチならもっと高い音まで聞こえちゃうんです。

そして、この小さな耳は動きも俊敏。

音がした方向にすばやく向けられるんです。

「キョロキョロ」じゃなくて「ピクッ」って感じですね。

イタチの耳の大きさ、侮れないですよ。

小さくても、イタチの生存に欠かせない重要な役割を果たしているんです。

イタチの耳は「頭部側面の後ろ寄り」に位置

イタチの耳は、頭部の側面で少し後ろ寄りに位置しています。この配置は、イタチの生活スタイルにぴったりなんです。

イタチの頭を想像してみてください。

目は前の方にあって、その後ろ、ちょっと上の方に耳があります。

「まるで、後ろを見張る見張り番みたい!」と思いませんか?

この位置には、イタチにとって大切な理由があるんです。

- 前方と後方の音をバランス良く聞ける

- 頭を動かさずに音の方向を特定しやすい

- 獲物を追いかける時に空気抵抗が少ない

- 細い隙間を通り抜ける時に引っかかりにくい

例えば、イタチが獲物を追いかけているところを想像してみてください。

前を向いて走りながら、後ろから迫ってくる危険も聞き逃さない。

「前後左右、完璧な警戒態勢!」というわけです。

この耳の位置、実は他の動物と比べてもユニークなんです。

例えば、ネコの耳は頭の上の方にあります。

でも、イタチの耳は側面にあるから、より低い姿勢でも音を聞き取りやすいんです。

イタチの耳の位置、なんだか賢そうでしょう?

自然の中で生き抜くための、イタチならではの特徴なんです。

イタチの耳は「180度」の範囲で自由に動く!

イタチの耳は驚くべき機能を持っています。なんと、約180度の範囲で自由自在に動かせるんです!

「えっ、そんなに動くの?」と驚く人も多いはず。

イタチの耳の動きを想像してみてください。

前を向いたり、横を向いたり、後ろを向いたり。

まるでレーダーのようにクルクル回るんです。

「ピコピコ」っていう音が聞こえてきそうですね。

この耳の動きには、イタチにとって重要な意味があります。

- 周囲の音をより正確に捉えられる

- 音源の位置を素早く特定できる

- 危険や獲物の存在をいち早く察知できる

- 頭や体を動かさずに音を聞き取れる

例えば、イタチが草むらにいるところを想像してみてください。

突然、後ろから小さな音が。

すかさず耳をピン!

と後ろに向けます。

「危険?それとも獲物?」一瞬で判断できるんです。

この耳の動き、実は他の動物と比べてもすごいんです。

人間の耳はほとんど動きません。

犬や猫の耳も動きますが、イタチほど自由自在ではありません。

イタチの耳の動き、なんだかロボットみたいでしょう?

でも、これこそが自然の中で生き抜くための、イタチの秘密兵器なんです。

イタチの耳の形は「逆効果」な対策に注意!

イタチの耳の形を知ることは、効果的な対策を立てる上で重要です。でも、気をつけないと逆効果になっちゃうこともあるんです。

「えっ、どういうこと?」と思われるかもしれませんね。

イタチの耳は小さく丸い形をしています。

この特徴を考えずに対策を立てると、思わぬ失敗につながるかもしれません。

例えば:

- 大きな音で追い払おうとする → パニックを起こして予想外の行動を取る

- 耳栓のようなものを使う → イタチの小さな耳には効果がない

- 耳を引っかける罠を仕掛ける → 丸い形状のため、簡単に逃げられてしまう

じゃあ、どうすればいいの?

イタチの耳の特徴を活かした対策が効果的です。

例えば:

- イタチの聴覚範囲(45,000Hzまで)を考慮した超音波装置を使う

- 耳の高さ(地面から10?15cm)に合わせて忌避剤を設置する

- 丸い形状を考えて、細かい網目のネットを使用する

イタチの耳の形、侮れないですよ。

小さくて丸いけど、イタチにとっては重要な武器。

その特徴をよく理解して、効果的な対策を立てることが大切なんです。

イタチの耳の機能と能力を徹底比較

イタチvs人間!聴覚能力の違いに驚愕

イタチの聴覚能力は人間をはるかに上回ります。その差は驚くほど大きいんです。

「えっ、そんなに違うの?」と思われるかもしれませんね。

実は、イタチと人間の聴覚能力には大きな開きがあるんです。

まず、聞こえる音の範囲を比べてみましょう。

- 人間:約20Hz?20,000Hz

- イタチ:約100Hz?45,000Hz

「ピーッ」という高い音、聞こえますか?

イタチならもっと高い音まで聞こえるんです。

さらに、イタチの耳は音の方向を特定する能力も抜群。

人間が「どっちから音がしたかな?」と首をかしげている間に、イタチはピンポイントで音源を特定できちゃうんです。

この能力の違いは、生活環境の違いから来ているんですね。

人間は視覚に頼る部分が大きいけど、イタチは暗い場所で活動することが多いから、聴覚が発達したんです。

「まるでスーパーヒーローみたい!」と思いませんか?

でも、この能力があるからこそ、イタチ対策は難しくなっちゃうんです。

普通の音で追い払おうとしても、イタチにはお手のものなんです。

イタチの驚異的な聴覚能力、侮れませんね。

この能力を知っておくことで、より効果的な対策が立てられるんです。

イタチの耳は「45,000Hz」まで聞こえる!

イタチの耳は、なんと45,000Hzという超高周波まで聞き取ることができます。これは人間の可聴域をはるかに超える驚異の能力なんです。

「45,000Hzって、どれくらいすごいの?」と思われるかもしれませんね。

実は、この数字は人間の聴覚能力の2倍以上なんです!

人間の耳で聞こえる音の範囲と比べてみましょう:

- 人間の可聴域:約20Hz?20,000Hz

- イタチの可聴域:約100Hz?45,000Hz

「静かな夜」と思っていても、イタチにとっては色んな音で溢れているかもしれません。

この能力、イタチの生活にとって重要な意味があるんです:

- 小さな獲物の動きを察知できる

- 遠くにいる仲間や敵の存在に気づける

- 人間や大型動物の接近を早期に察知できる

「ピーピー」という音が聞こえなくても、イタチにはクリアに聞こえているんです。

この能力があるからこそ、イタチ対策も一筋縄ではいきません。

普通の音で追い払おうとしても、イタチにとってはお茶の子さいさい。

でも、この特性を逆手に取れば、効果的な対策も立てられるんです。

イタチの超高周波聴覚、すごいでしょう?

この能力を知ることで、イタチの行動をより深く理解できるんです。

イタチの耳と目の「連携プレー」に注目

イタチの耳と目は、まるでプロのコンビのように見事な連携プレーを見せます。この組み合わせが、イタチの優れた状況判断能力を支えているんです。

「耳と目って、どうやって連携するの?」と思われるかもしれませんね。

実は、この2つの感覚器官が協力することで、イタチは周囲の状況を素早く正確に把握できるんです。

イタチの耳と目の連携プレーを見てみましょう:

- 耳で音の方向を特定 → 目でその方向を素早く確認

- 目で動きを察知 → 耳でその音を集中して聞き取る

- 耳で危険を感知 → 目で安全な逃げ道を探す

耳で獲物の動きを追いながら、目で障害物を避けて進む。

「まるでアクション映画のワンシーン!」といった具合です。

この連携プレーがあるからこそ、イタチは暗い場所でも活動できるんです。

目が見えにくい状況でも、耳からの情報で周囲の状況を把握できるんです。

逆に言えば、イタチ対策を考える時も、この連携プレーを意識する必要があります。

音だけで追い払おうとしても、目で状況を確認されちゃうかもしれません。

イタチの耳と目の見事な連携、すごいでしょう?

この能力を知ることで、イタチの行動をより深く理解し、効果的な対策を立てることができるんです。

イタチの耳と鼻の「相乗効果」で危険察知

イタチの耳と鼻は、まるで名コンビのように協力して働きます。この2つの感覚器官の相乗効果で、イタチは驚くほど正確に危険を察知できるんです。

「耳と鼻がどう協力するの?」と不思議に思われるかもしれませんね。

実は、この2つの感覚器官が情報を共有することで、イタチは周囲の状況をより詳しく把握できるんです。

イタチの耳と鼻の相乗効果を見てみましょう:

- 耳で音を察知 → 鼻をその方向に向けて匂いを確認

- 鼻で匂いを感知 → 耳をその方向に向けて音を聞き取る

- 耳で危険な音を察知 → 鼻で危険な匂いがないか確認

耳で小さな動きの音を聞きつけ、すぐに鼻をその方向に向けて匂いを嗅ぐ。

「ピクッ」っと耳を動かし、「クンクン」っと鼻を動かす。

まるで探偵のような鋭い観察力です!

この相乗効果があるからこそ、イタチは暗闇や見通しの悪い場所でも素早く状況を判断できるんです。

音と匂いの情報を組み合わせることで、視覚情報が少ない状況でも的確に行動できるんです。

イタチ対策を考える時も、この相乗効果を意識することが大切です。

音だけでなく、匂いも組み合わせた対策が効果的かもしれません。

イタチの耳と鼻の見事な相乗効果、驚きですよね。

この能力を理解することで、イタチの行動をより深く知り、より効果的な対策を立てることができるんです。

猫やネズミとの耳の違い「形状と機能」を比較

イタチの耳は、猫やネズミの耳とは形も機能も大きく異なります。この違いを知ることで、イタチの特徴をより深く理解できるんです。

「え、そんなに違うの?」と思われるかもしれませんね。

実は、それぞれの動物の生活環境や習性に合わせて、耳の形状や機能が進化してきたんです。

イタチ、猫、ネズミの耳を比較してみましょう:

- イタチ:小さく丸い、180度回転可能

- 猫:大きく三角形、独立して動かせる

- ネズミ:大きく薄い、ほとんど動かせない

イタチは超高周波(45,000Hz)まで聞こえるのに対し、猫は64,000Hz、ネズミはなんと100,000Hzまで聞こえるんです!

この違いは、それぞれの生活スタイルに合わせて進化してきたんです。

例えば:

- イタチ:狭い場所を移動しやすい小さな耳

- 猫:獲物の小さな音も聞き逃さない大きな耳

- ネズミ:捕食者の接近を察知する薄い耳

この違いを知ることで、イタチ対策もより効果的に立てられます。

例えば、猫よけの音では効果が薄いかもしれません。

イタチの耳の特性に合わせた対策が必要なんです。

イタチ、猫、ネズミの耳の違い、面白いでしょう?

この知識を活用して、より深いイタチ理解と効果的な対策につなげられるんです。

イタチの耳を利用した効果的な対策方法

イタチが嫌う「高周波音」で撃退!20kHz以上が有効

イタチを撃退するのに、高周波音が効果的です。特に20kHz以上の音が有効なんです。

「え?そんな音、人間には聞こえないんじゃ?」と思われるかもしれませんね。

その通りなんです。

人間には聞こえない音だからこそ、イタチ対策に使えるんです。

イタチの耳は驚くほど敏感で、20kHzから45,000Hzまでの高周波音を聞き取れます。

この特性を利用して、イタチを寄せ付けない環境を作れるんです。

高周波音を使ったイタチ対策の方法をいくつか紹介します:

- 超音波発生器を設置する

- 高周波を出す風鈴を庭に吊るす

- ペットボトルで手作り超音波装置を作る

「うわ、ここはうるさくて居心地が悪い!」とイタチが思うわけです。

でも気をつけてください。

突然大音量の高周波音を鳴らすと、イタチがパニックになって予想外の行動を取る可能性があります。

徐々に音量を上げていくのがコツです。

また、近所に犬や猫がいる場合は要注意。

彼らも高周波音を聞き取れるので、迷惑をかけないよう配慮が必要です。

高周波音を使ったイタチ対策、効果的ですが使い方には注意が必要。

イタチの習性を理解した上で、適切に使うことが大切なんです。

イタチの耳の高さに合わせた「忌避剤設置」のコツ

イタチ対策の忌避剤、ただ置くだけじゃダメなんです。イタチの耳の高さに合わせて設置するのがコツです。

「えっ、そんなの関係あるの?」と思われるかもしれませんね。

実は、イタチの耳の位置を考慮することで、忌避効果が格段に上がるんです。

イタチの耳は地面から約10?15cm の高さにあります。

この高さに忌避剤を設置することで、イタチの鼻や耳に直接刺激を与えられるんです。

効果的な忌避剤の設置方法をいくつか紹介します:

- 地面から10?15cmの高さに棚を作り、忌避剤を置く

- 低い杭を立てて、その先端に忌避剤を取り付ける

- 忌避効果のある植物を、地面から10?15cmの高さで刈り込む

イタチにとっては「くんくん...うっ、この匂い苦手!」という感じになるわけです。

でも、注意点もあります。

忌避剤を置きすぎると、イタチが慣れてしまう可能性があります。

また、雨で流されないよう、定期的なメンテナンスも忘れずに。

「じゃあ、家の中にも同じように忌避剤を置けばいいの?」という疑問が浮かぶかもしれません。

実は、屋内では別の方法が効果的なんです。

それについては、また別のお話。

イタチの耳の高さを意識した忌避剤の設置、ちょっとした工夫で効果が倍増。

イタチの特徴を知ることで、より効果的な対策が立てられるんです。

猛禽類の鳴き声で「天敵の存在」をアピール

イタチを追い払うのに、猛禽類の鳴き声が効果的なんです。イタチの耳に「天敵がいる!」と思わせるわけです。

「えっ、鳥の鳴き声でイタチが逃げるの?」と不思議に思うかもしれませんね。

実は、イタチは猛禽類を本能的に恐れているんです。

その鳴き声を聞くだけで、警戒心が MAX になっちゃうんです。

効果的な猛禽類の鳴き声をいくつか紹介します:

- フクロウのホーホー

- タカのピーヒョロロ

- ワシのキーーッ

イタチの耳には「ホーホー...」と聞こえ、「ヤバイ!フクロウがいる!」と思って逃げ出すかもしれません。

この方法を使う時の注意点:

- 音量は控えめに。

大きすぎるとイタチがパニックになる可能性が - 鳴き声は不規則に再生。

パターンを覚えられないように - 本物の鳥に影響を与えないよう、使用時間に注意

大丈夫です。

人間の耳にはほとんど聞こえない高周波域の音を使えば、近所に迷惑をかけずにイタチを追い払えます。

猛禽類の鳴き声を使ったイタチ対策、自然の摂理を利用した方法なんです。

イタチの耳と本能を巧みに利用すれば、効果的に追い払えるんです。

風鈴の音で「不快な環境」を演出!設置場所のポイント

風鈴の音を使ってイタチを追い払う方法があるんです。イタチの耳には不快な音として聞こえ、「ここは居心地が悪い」と思わせる効果があります。

「え?風鈴の音ってそんなに効くの?」と驚かれるかもしれませんね。

実は、風鈴の出す高い音がイタチの敏感な耳に刺激を与えるんです。

効果的な風鈴の設置場所をいくつか紹介します:

- イタチの侵入経路となりそうな窓の近く

- 庭の木の枝(イタチが登ってきそうな場所)

- 軒下や屋根の端(イタチが歩きそうな場所)

イタチが通ろうとすると「チリンチリン」と鳴って、「うわ、なんか怖い音がする!」とびっくりして逃げ出すかもしれません。

風鈴を使う時のポイント:

- 金属製の風鈴を選ぶ(高い音が出やすい)

- 複数の風鈴を使って音の重なりを作る

- 定期的に位置を変えて、イタチが慣れないようにする

その場合は、超音波風鈴というものもあります。

人間には聞こえにくい高周波の音を出すので、イタチだけに効果があるんです。

風鈴を使ったイタチ対策、見た目もおしゃれで一石二鳥。

イタチの耳の特性を利用しつつ、家の雰囲気も良くなる、そんな素敵な方法なんです。

ミントの香りと音の「相乗効果」で侵入を防ぐ

ミントの香りと音を組み合わせると、イタチを寄せ付けない強力な防御壁ができるんです。イタチの耳と鼻、両方に働きかけるから効果抜群なんです。

「え?ミントの香りと音を一緒に使うの?」と不思議に思うかもしれませんね。

実は、この組み合わせがイタチにとっては最悪の環境なんです。

ミントと音の相乗効果を利用した対策方法をいくつか紹介します:

- ミントの鉢植えの近くに風鈴を吊るす

- ミント精油を染み込ませた布を、音の出るおもちゃの近くに置く

- ミントの香りのする忌避剤と超音波装置を近くに設置する

イタチが近づいてくると、「くんくん...この匂い苦手!」と思ったところに「チリンチリン」という音。

「うわ、怖い!逃げよう!」となるわけです。

この方法を使う時の注意点:

- ミントの香りは定期的に補充する(雨で薄まるため)

- 音を出す装置は、電池切れに注意

- ミントの種類によっては繁殖力が強いので、庭に直接植える時は注意

大丈夫です。

人間にとってはさわやかな香りですが、イタチには強烈な刺激となるんです。

ミントの香りと音の相乗効果を利用したイタチ対策、自然の力を上手に使った方法です。

イタチの鋭い感覚を逆手に取れば、効果的に追い払えるんです。